|

| |

TE = KO

Nach Meinung

namhafter Wissenschaftler gilt, als die zweckmäßigste Lösung des stärker

reduzierten Lückengebisses, der mit

Doppelkronen verankerte Zahnersatz.

-

Das

TE=Ko-Aufgußanker-System

verbindet die Vorteile des Teleskop-Kronen- und Konus-Kronen-Systems auf

geradezu ideale Weise.

-

Direkt aufgegossenes Sekundär-Teil mit

Wandstärken von 0,2 mm. Die erhebliche Materialstärkeneinsparung trägt zur

besseren Ästhetik bei.

-

Konstruktion möglichst graziler Versorgungen

mit weitgehender Gaumenfreiheit

-

Sicheres Erreichen ästhetischer Ergebnisse

(Besonders: Interdentalräume, Zahnlängen, Lippenstütze)

-

Durch die maximale Hygienefähigkeit wird eine

sehr lange Tragfähigkeit prognostiziert.

-

Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

(Besonders: Gestehungskosten, Möglichkeiten zur Umarbeitung z.B. bei

Pfeilerverlust)

-

Keine Kontaktkorrosion möglich, da nur ein

Legierungstyp zur Verwendung kommt.

Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen mit

diesem System, sind wir sicher für Sie einen wesentlichen

Beitrag zu leisten, um Ihren Erfolg und die Zufriedenheit des

Patienten zu steigern.

Neben Funktion, Dauerhaftigkeit und Ästhetik

ist auch die Wirtschaftlichkeit ein wesentlicher Aspekt um sich

für das

TE=Ko-Aufgußanker-System zu entscheiden.

|

Das TE=Ko-Aufgußanker - System

bzw. der TE=Ko-Aufgußanker.

Der TE=Ko-Aufgußanker gehört zum TE=Ko–Aufgußanker-System.

Alle Teile des TE=Ko-Aufgußanker-System

dienen dazu, Prothesen an dem Restgebiß zu “verankern“.

Alle Außenteile bzw. Sekundärteile

des TE=Ko-Aufgußanker-System

werden im Aufgießverfahren hergestellt und stellen in ihrer

Funktion eine reversible reibschlüssige Steckverbindung dar,

deren Kontaktflächen zu den Innenteilen bzw. Primärteilen zum

Teil teleskopierend (daher das “Te“) -also parallelwandig- und

zum Teil konusförmig (daher das “Ko“) gestaltet sind.

Alle Prothesenanker des TE=Ko-Aufgußanker-Systems bestehen aus

zwei Teilen:

Bei herausgenommener Prothese bleiben die

Primärteile auf den im Mund befindlichen Ankerzähnen oder

Implantatpfosten sitzen.

|

Mit dem TE=KO - Aufgußanker stellen unsere Autoren ZA

Jörg Scholz und ZT Norbert Scherer ein keramisch verblendbares

Doppelkronensystem vor, das durch seine stumpfnahe Konstruktion die

Ästhetik der VMK Kronen ermöglicht. Durch den hohen E-Modul der

Legierung Dentitan können äußerst grazile transversalbügelfreie

Freiendprothesen hergestellt werden. Anhand eines Fallberichts

dokumentieren die Autoren den klinischen Werdegang einer TE=KO -

Aufgußankerarbeit.

Die

Doppelkrone ist in verschiedenen Ausprägungen (Konuskrone nach

KÖRBER, Teleskopkrone nach BÖTTGER/ GRÜNDLER) in der Zahnmedizin

präsent. Trotz aller Vorzüge hat sich das Prinzip als

Standardversorgung bei reduziertem Restzahnbestand nicht

durchgesetzt. Nach Auskunft der niedergelassenen Zahnärzte

akzeptiert der Patient die sichtbaren Prirnärkronen im

Frontzahnbereich und unzeitgemäße voluminöse Kunststoffverblendungen

nicht. Gerade jüngeren Patienten ist die vermeintlich überlegene

Ästhetik einer Ankerversorgung bzw. der festsitzende Charakter des

Zahnersatzes wichtiger als die Vorteile der Doppelkronentechnik.

Bei

näherer Betrachtung gibt es für die klassischen

Doppelkronenprinzipien Konus und Teleskop Jndikationseinschränkungen.

Sollen divergierende Pfeiler, wie sie bei oberen Molaren anzutreffen

sind, integriert werden, muß das Primärteil ausladend gestaltet

werden, um den 6o Winkel einzuhalten.

Streng

teleskopierende Versorgungen sind im Frontbereich ästhetisch

unbefriedigend.

Die

traditionelle Doppelkronentechnik verwendet zudem in der Regel

hochgoldhaltige Legierungen, die unkritisch verarbeitet und leicht

mit den Modellgußteilen der Prothesen verlötet werden können.

Zwischen den Primär- und Sekundärkronen tritt Kontaktkorrosion auf,

die Lötstellen solcher Konstruktionen sind im Hinblick auf

Biegefestigkeit und Korrosion systemimmanente Schwachpunkte.

Es fehlte

bisher an einem technisch und konstruktiv innovativen Ansatz, der

die berechtigten Einwände der praktisch tätigen Zahnärzte und der

Patienten berücksichtigt und die konstruktiven Schwierigkeiten der

klassischen Doppelkronentechnik und der erweiterten Systeme

(aufwendige Funkenerosion) behebt.

Den

unbestrittenen zahnmedizinischen Vorteilen der Doppelkronentechnik

stehen also Nachteile gegenüber, die im wesentlichen auf die

mangelnde Ästhetik und den psychologischen Effekt der

„herausnehmbaren Prothese“ beschränkt sind. Es muss also ein System

gefunden werden, mit dem wenigstens die eingeschränkte Ästhetik zu

beherrschen ist. Mit Hilfe der „positiven Ästhetik“ soll dem

Patienten der Schritt zum herausnehmbaren Zahnersatz erleichtert

werden.

Das

Problem

Wir sind

der Frage nachgegangen, ob eine neue Konstruktion die berechtigten

Einwände gegen die Doppelkronentechnik ausräumen kann. Ziel war es,

ein einfaches Prinzip — die Doppelkrone — mit ebenso einfachen

Veränderungen zu einer wirtschaftlich realistischen, allgemein

verwendbaren Lösung zu optimieren. Würden die von uns formulierten

Anforderungen von einem Doppelkronensystem erfüllt, stünde der

positiven Beurteilung durch Zahnärzte und Patienten nichts im Wege.

Es geht uns nicht um ein teueres Hightech - Verfahren, das schon aus

Kostengründen für die allgemeine zahnärztliche Versorgung ungeeignet

ist.

|

Um die

Ästhetik einer VMK - Krone zu erzielen, werden lediglich dünne

Metallgerüste über den Zahn gelegt und verblendet. Diese Gerüste

sind „stumpfnah“ modelliert und gegossen, lassen also der

Verblendkeramik den größtmöglichen Raum.

Zur

ästhetischen Optimierung der Doppelkronentechnik wurden nach

Einführung der NEM - CoCr - Basislegierungen Versuche

unternommen, die vorhandenen Nachteile durch funkenerodierte

Friktionsstifte oder minimale Wandstärken zu beheben. Die

stumpfnahe Fräsung wird von diesen Konstruktionsprinzipien

nicht zwingend ermöglicht, sondern ergibt sich von Fall zu Fall

aus der Präparationsform der Pfeiler, ist also von

Imponderabilien abhängig. Die stumpfnahe Folge der Primärkrone

ist aber die Voraussetzung für die ästhetisch optimale

Gestaltung der Gesamtversorgung, wie sie mit dem Standard der

VMK Krone erzielt werden kann.

Mit

Einbeziehung der Aufgußtechnik entwickelte die

Fa. Konzept-Dentaltechnik GmbH (Hofheim / Ts.)

die

TE=KO - Aufgußanker.

Dabei

handelt es sich um ein spezielles Doppelkronensystem mit

Konuswinkeln von 0 — 6o.

Die

Aufgußtechnik schafft die Präzisionspassung [10] von 0,1 — l0µm

zwischen Primär- und Sekundärelement, so daß der Friktionsweg

auf zirkulär 1,5 mm begrenzt werden kann.

Die

Aufgußtechnik ermöglicht das TE=KO - Prinzip, bei dem der nicht

parallele Anteil der Doppelkrone ebenfalls in stumpfnaher Weise

gefräst wird. Die erforderliche Mindeststärke der Primärkrone

beträgt stumpfnah 0,2 mm. Die technisch realisierbare

Grenzstärke von 0,1 mm streben wir bei CoCr - Basislegierungen

trotz des hohen E-Moduls (220.000 n/qmm) aus Sicherheitsgründen

nicht an. Der Aufpreßdruck während des Zementierens führt zu

Aufbiegeeffekten (siehe Edelmetall) bei Wandstärken unterhalb

0,2 mm [8].

Friktionshilfen sind nicht notwendig. Messungen an klinisch

präparierten TE= KO - Serienkronen zeigten Haltekräfte bis 15 N

bei einer Fugenlänge von 1,5 mm, ohne daß nach 10.000 Fahrten

eine Verringerung der Haltekräfte eintrat. Die Haltekräfte

stiegen geringfügig an, ein Phänomen, das Stüttgen und Hupfauf

mit Einspielvorgängen während der Gebrauchsphase erklären [9].

Dieses System ist in etwa 300 Fällen in der regulären

zahnärztlichen Praxis verwendet worden.

Aufgußtechnik

Die

verwendete Methode mit dem Eigenoxid der Legierung als

Trennmittel ist nur mit der legierungsspezifischen

Oxidationsfreudigkeit der CoCr - Basislegierung Dentitan (Fa.

Krupp Medizintechnik, Essen) zu realisieren. Primär- und

Sekundärkronen werden aus derselben Legierung hergestellt.

Sonderkeramische Trennschichten [10] und aufwendige Techniken

zur Trennung des Primär- und Sekundärteiles [11] werden

überflüssig. Die wirtschaftliche Serienfertigung im gewerblichen

Labor wird nicht durch aufwendige Investitionen in Frage

gestellt. Schweißungen oder Lötungen sind durch Einbeziehung des

Einstückgusses unnötig, die Nachteile der Verarbeitung

verschiedener Metalle für Primär- und Sekundärkronen

(Kontaktkorrosion etc.) sind ausgeschlossen.

Keramische Verblendung

Seit

längerem werden CoCr - Basislegierungen in der Kronen- und

Brückentechnik keramisch verblendet. In den Doppelkronentechnik

erschweren jedoch systemimmanente werkstoffkundliche Prozesse

die dauerhafte Verblendung von Doppelkronen, so daß bisher die

keramisch verblendete Doppelkrone nicht als Standard gelten

kann, wie z.B. die keramisch verblendete Frontzahnkrone.

In der

konventionellen Doppelkronentechnik verformt sich die

Sekundärkrone im Mikrobereich, und es kommt während der

Tragedauer zu Einspielvorgängen.

Herkömmliche Konusarbeiten müssen also an bestimmten Stellen

entlastet werden, um die entstehende Kräfte nicht auf die

keramische Verblendung zu übertragen [5]. Werden die Bereiche um

den Kronenrand und die Spitze der Konuskrone ausgeblockt, kann

auch diese Variante der Doppelkrone keramisch verblendet werden.

Das Maß der notwendigen Ausblockung ist in den Serie jedoch

nicht exakt quantifizierbar, so daß hier großzügig gearbeitet

werden muß. Theoretisch wird beim TE=KO - Aufgußanker durch den

direkten Aufguß auf das vorhandene Primärteil eine absolute

Flächenpassung erzielt. Nach dem Finish bleibt eine

größtmögliche Flächenpassung zurück, so daß TE=KO - Anker von

den Konstruktion her ohne Ausblockungen problemlos keramisch

verblendet werden können.

Die

serienmäßige Herstellung keramischen Verblendung stellt höchste

Anforderungen an den Zahntechniker, da nun wenige Brände

durchgeführt werden sollten, um die Bildung der Oxidschicht auf

der Innenseite den Sekundärteile so gering wie möglich zu

halten.

Das Ergebnis

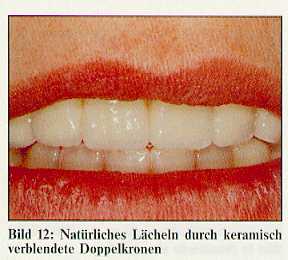

Durch

das Konstruktionsprinzip — die stumpfnahe Gestaltung von

Primärkronen bei minimalem parallelen Anteilen —wird mit Vita

Omega Keramik die Ästhetik von VMK Versorgungen erzielt. Dieses

Prinzip vereint die Vorzüge der reinen Konustechnik mit denen

den reinen teleskopierenden Krone. Der Patient kann die

„Selbstpositionierung“ der Konuskrone genauso nutzen, wie die

friktiven Haltekräfte des Teleskopes.

|

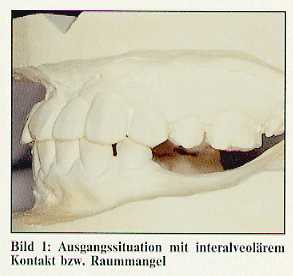

Die 24jähnige

Patientin suchte uns auf, um ihre vor zehn Jahren angefertigte

Brückenversorgung revidieren zu lassen (Bild 1).

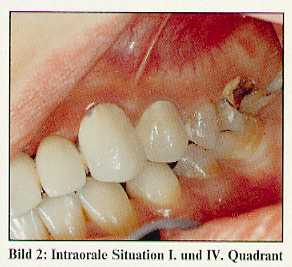

Nach dem

Eingangsbefund stellten sich die Zähne 17, 18, 48 als nicht

erhaltungswürdig dar. Das nicht überkronte Restgebiß war kariös,

es bestand eine Pan. mang. superficialis (Bilder 1+2, PAR-Status

APJ/SBI 1000/0). Der 1. und III. Quadrant hatten flächigen

Zahnkontakt im Level den Alveolarfortsätze (Bilder 1, 2).

Die progene

Bißlage war alio logo durch eine Bißerhöhung von etwa 3 mm und

eine prothetisch erzeugte Frontzahnstufe kompensiert worden, die

den Patientin ein leicht prognathes Profil verlieh. Im Laufe der

Behandlung wurde von internistischer Seite ein Hypothyreodismus

diagnostiziert. Zusätzlich kam es während der Vorbehandlungszeit

zu einer Pneumonie, die Abwehrlage der Patientin war

eingeschränkt. Zwar erwartete die Patientin eine Wiederholung

ihnen bisherigen Brückenversorgung, ließ sich aber von den

Vorteilen einer herausnehmbaren Versorgung überzeugen.

Abweichend vom Behandlungsablauf nach Ramfjord wurde die

chirurgische Therapie in die Parodontalbehandlung integriert, um

die Zahl der notwendigen invasiven Eingriffe zu minimieren. Die

verkürzte Zahnreihe des III. Quadranten mußte nach den Regeln

des BEMA wiederhergestellt werden, um einen Zuschuß zur

prothetischen Versorgung des OK zu erhalten.

Methodik

In der Hygienephase gelang es auch nach

Belagentfernung und Mundhygienemotivation nicht, den SBI

dauerhaft unter 30% zu halten. Den API lag bei 38 %. Nach der

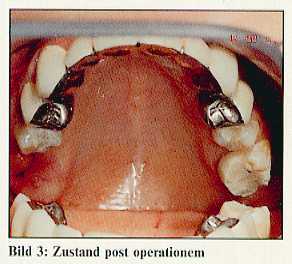

notwendigen Kariestherapie mit Aufbaufüllungen aus

Glasionomerzement (Ketac-Fil, Fa. ESPE, Seefeld) wurden im

Rahmen den Parodontalbehandlung die Zähne 18, 17, 15, 47

chirurgisch entfernt und den Alveolarkamm zum intervaolären

Raumgewinn konturiert (Bild 3). Im Bereich den Zähne 26 und 15

wunde eine modified Widmanflap-Operation durchgeführt, die

übrigen Zähne wurden curettiert.

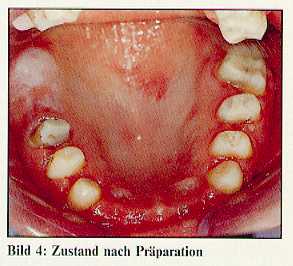

Aufgrund des

Konstruktionsgedankens der TE=KO-Anker war die Präparation

unproblematisch. Der Substanzabtrag konnte im Bereich einen

regulären VMKKrone bleiben (Bild 4). Es wurden bei den

Präparation schon die Grundformen des TE=KO herausgearbeitet, um

der Patientin späten die Eingliederung zu erleichtern.

Bei dieser

Präparation wunde ein 0-16-450-Hohlkehlschleifer und

Finierer nach Marxkors eingesetzt. Die alte Brücke konnte zur

provisorischen Versorgung der Patientin umgearbeitet werden, um

für die Anfertigungszeit eine befriedigende Lösung zu schaffen.

Zur Verdrängung der marginalen Gingiva wurden ungetränkte

Baumwollfäden mit Mallebrin getränkt. Vor den Abformung

säuberten wir die Pfeilen penibel, um Blut- oder Mallebrinreste

zu entfernen. Die Pfeilen wurden mit Permadyne Garant

und Permadyne body (ESPE, Seefeld) Polyethermassen in

Doppelanmischtechnik im individuellen Löffel abgeformt.

Nach den Kontrolle

den Primärkronenpassung wurde auf die Primärkronen Impregum

Adhesiv (ESPE, Seefeld) dünn aufgetragen und getrocknet, weil

gut sitzende Primärkronen dazu neigen, auf dem präparierten

Stumpf zu verbleiben. Den Fixationsabdruck wurde mit Impregum

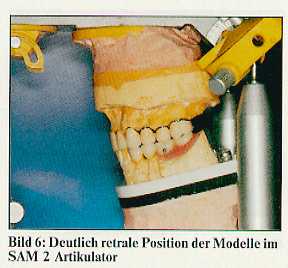

Polyether genommen. Bei der Übertragung den arbiträren

Scharnierachsposition

(SAM -

Quickmount - Übertragungsbogen) fiel die deutliche retrale Lage

des Oberkiefers im Schädel auf.

Die Übertragung

wurde mehrfach kontrolliert, um die bemerkenswerte Position des

OK zu verifizieren, der schädelbezügliche Einbau erforderte die

SAM 2 Version mit erhöhten Einbauebene (Bild 6).

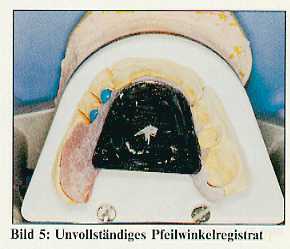

Zentrikregistrat (Bilder 5 +

6) nach McGrane/Gerber:

Die Patientin

beschrieb keinen vollständigen Pfeilwinkel. Nach den

behandlerischen Vorgeschichte und dem entsprechenden

„Therapieversuch“ der Progenie war ein regulären Pfeilwinkel

nicht zu erwarten. Gelenkbefunde lagen jedoch nicht von.

Während den

Anprobe der Sekundärteile wurde die VITA-Farbe bestimmt und mit

einem KERR Stat-BR Checkbiß dem Zahntechniker noch eine

Sicherheitskontrolle mitgegeben.

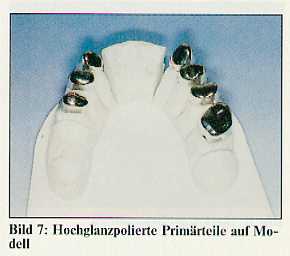

Die Fertigstellung

wurde im Munde der Patientin überprüft. Der Zahntechniker war

bei den Farbbestimmung anwesend und bestimmte mit einem

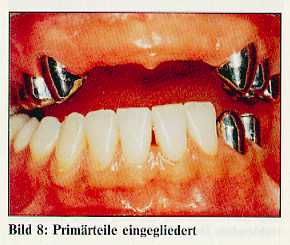

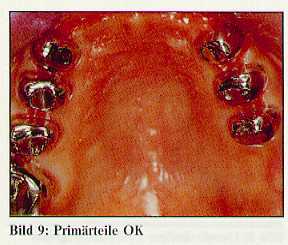

Skizzenblock Form und Farbe. Die Primärteile wurden zunächst

unzementiert eingesetzt.

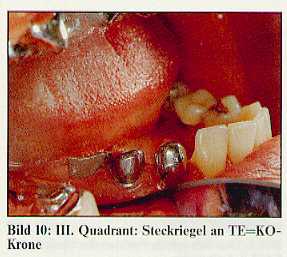

Drei Tage späten

wurden die Primärkronen in einem Arbeitsgang mit Harvard Zement

(schnellhärtend) eingesetzt (Bild 10 - Bild 11).

Durch den Zeitverzug zwischen Fixabdruck und

Eingliederung bei meist kompromißbehafteten Provisorien

entstehen minimale Differenzen den Zahnposition.

STÜTTGEN und HUPFAUF [8] empfehlen bei

umfangreichen Arbeiten, zunächst nur einige Pfeilen zu

zementieren.

Wir sind dazu übergegangen, Arbeiten mit mehr als vier

Doppelkronen für drei Tage ohne Zement einzusetzen, um die

initialen Spannungen aufzufangen. Die

Patienten berichten übereinstimmend

über leichte

Spannungen am ersten und zweiten Tag, am dritten Tag können die

Arbeiten gleichzeitig vollständig zementiert werden.

|

Im vorliegenden

Fall ist die mögliche festsitzende Versorgung nach

zahnärztlichen Maßstäben die schlechtere Wahl. Bei dem

Mundhygienezustand der Patientin, der genannten Systemerkrankung

und der reduzierten Abwehrlage wäre der Dauererfolg einer

festsitzenden Lösung fraglich. Die angefertigte

Doppelkronenversorgung kann von der Patientin problemlos

gepflegt werden, die Pfeiler haben eine gute Chance auf

zukünftige parodontale Gesundheit. Eventuelle Zahnverluste kann

die gewählte Konstruktion ohne Funktionseinbuße auffangen.

Gleichzeitig erhält die Patientin die angestrebte Ästhetik einer

festsitzenden VMK - Brückenversorgung.

Selbst hochwertige

Kunststoffverblendmaterialien zeigen nach einigen Jahren

deutliche Farbveränderungen, die eine Neuanfertigung erfordern.

Die keramisch verblendeten TE=KO-Doppelkronen sind den z.Zt.

verfügbaren Kunststoffverblendungen in bezug auf Ästhetik,

Abriebfestigkeit, Lebensdauer und Farbbeständigkeit überlegen

und nach unserer Einschätzung trotz der höheren

Herstellungskosten die wirtschaftlichere Alternative.

Im allgemeinen

Handling sind keramisch verblendete TE=KO-Anker problemlos.

Allerdings sind die keramischen Verblendungen außerhalb des

Mundraumes durch Waschtische und Marmorböden gefährdet. Bei

Kontaktsportlern (Eishockey, Boxen etc.) sind die TE=KOVerblendungen

ebenso kritisch wie reguläre keramische Verblendungen, im

Unglücksfall aber leichter zu reparieren.

Dem klinischen

Praktiker steht ein Konstruktionsprinzip zur Verfügung, das die

klassische Indikation für Doppelkronen, den

stark reduzierten Restzahnbestand, erweitert. Ausgedehnte

Brückenversorgungen sind mit dem TE=KOPrinzip parodontal

optimal und ästhetisch gelungen zu versorgen. Daher kann auch

den jüngeren Patienten eine kompromißlos auf parodontale

Gesundheit konstruierte Versorgung gegeben werden, die bisher

aus ästhetischen Gründen eine ausgedehnte festsitzende Lösung

oder eine Ankerversorgung vorgezogen haben. Die höheren

Herstellungskosten werden durch die ausgesprochene

Langzeitperspektive einer solchen Versorgung aufgewogen. Durch

das einfache Konzept und die wirtschaftliche Herstellung halten

wir das TE=KO-System für die zukunftsträchtigste Variante der

derzeitigen Doppelkronensysteme.

Literatur

1.

BÖTTGER, H.: Das Teleskopsystem in der zahnärztlichen Prothetik,

Barth, Leipzig

2.

BÖTTGER, H. GRÜNDLER, H.: Die Praxis des Teleskopsystems, Neuer

Merkur, München 1970

3.

GRÄPEL, U., NIETHAMMER, W.: Der Geschiebe-Direktguß, Präzision

mit einfachen Mitteln, Dental-Labor, XXXVI, Heft 3/88

4.

LEHMANN, K. M., GENTE, M.: Doppelkronen als Verankerung für

herausnehmbaren Zahnersatz in: Ketterl, W. (Hrsg.):

Deutscher Zahnärztekalender 1988, Carl Hanser Verlag, München

1988

5.

LENZ/SCHINDLER/PELKA: Die keramikverblendete NEM-Konuskrone,

Quintessenz, Berlin 1992

6.

PRÖBSTER, L., WALL, G., WEBER, H.: Aufgußverfahren für

geschlossene Teleskop- und Konuskronen, Dental-Labor, XXXIX,

Heft 9/91

7. STARR, R. W.: Removable bridge-work,

porcelain cap crowns. Dent Cosmos 28, 17 (1886) Zitat

nach: Hoffmann-Axthelm, W: Geschichte der Zahnheilkunde,

Quintessenz, Berlin 1973

8.

STÜTTGEN, U., HUPFAUF, L.: Kombiniert

festsitzend-herausnehmbarer Zahnersatz in: Hupfauf, L. (Hrsg.)

Teilprothesen

9.

STUTTGEN, U.: Versuchsergebnisse mit NEM-Teleskopen an der

Universität Mainz, Persönliche Mitteilung 4/90

10.

WALL, G.: Keramik- und Hybridverblendung bei Doppel- und

Konuskronen, Dental-Labor, XXXIX, Heft 9/91

11. WALL, G.: Offenlegungsschrift DE 391

6592 A1/22.1l.90

|

|

Korrespondenzadresse:

Jörg Scholz

Buchenstra]3e 36

6090 Rüsselsheim

4.30-53 159 J5 |

DZW Spezial

Ausgabe 1/99 vom 17. Februar

1999

ZA Jörg Scholz berichtet über seine Erfahrungen mit NEM in der

zahnärztlichen Praxis:

Solide

Basis für ansprechende, haltbare und gut zu pflegende

Versorgungen

In der

Zahnheilkunde der alten Bundesrepublik gehörte es zum guten Ton,

zahntechnische Arbeiten in hochgoldhaltiger Legierung ausführen

zu lassen. Der Jahresverbrauch an Zahngold lag in der alten

Bundesrepublik in manchen Jahren über dem der gesamten USA. Erst

diverse Kostendämpfungsbemühungen führten zu einer zunehmenden

Verwendung preiswerterer Legierungen.

Die sofort

oder auch im längeren Verlauf der Tragezeit auftretenden

Korrosionserscheinungen der sogenannten Spargolde, die

öffentliche Diskussion um die toxischen Wirkungen des

Palladiums sowie die emotional angelegten Marketingkampagnen

der Edelmetallschmelzen haben die nüchterne Abwägung bei der

Legierungsauswahl erschwert.

Ohne Frage ist

die Duktilität hochgoldhaltiger Legierungen für Verarbeitung

oder Korrektur der Werkstücke angenehm, so daß der

Zahntechniker aus langjähriger Gewohnheit und mangelnder

Kenntnis dem Zahnarzt gerne hochgoldhaltige Legierungen für

optimale Arbeitsergebnisse empfohlen hat. Abgesehen von der

ästhetischen Faszination des Goldes haben diverse

Gerichtsverfahren gezeigt, daß auch andere als rein

fachliche Überlegungen den “Lockruf des Goldes“ ausgelöst

haben.

Abb.1 und 2:

Zustand bei jährlicher Routinekontrolle ohne vorherige

Reinigung bei einem mittelmäßigen Putzer nach acht Jahren

Beschränkt man

sich auf die werkstofftechnischen Eigenschaften der

Nicht-Edelmetall-Legierungen, fällt es schwer, diese Hinwendung

zum Gold nachzuvollziehen. NEM-Legierungen weisen höhere

Elastizitätsmoduln (E-Modul) auf, sind bioverträglich und stehen

für alle zahnärztlichen Anforderungen zur Verfügung.

Spezialisierte Laboratorien bieten in der Doppelkronentechnik

Einstückgußverfahren ohne Lot Laserschweißung an, die

hinsichtlich ihrer Biokompatibilität außerhalb der Kritik

stehen. Die Bestrebungen der Verordnungsgeber gehen dahin, das

Lot vollständig aus der Zahnheilkunde zu verdrängen. Auch der

aufmerksame Praktiker kennt seit langer Zeit die

Korrosionsneigung der Lötverbindung.

Am Beispiel des

Werkstoffs

Dentitan

(Austenal

Medizintechnik, Köln) sind die Eigenschaften einer titanhaltigen

Chrom - Kobalt Molybdän Legierung deutlich zu erkennen. In der

Praxis des Autors wird diese Legierung seit 1991 sowohl in der

Kronen- und Brücken - Prothetik als auch für

Doppelkronenversorgungen verwendet. Insbesondere die

legierungstechnisch problematische Teleskop-, Konus-, oder

Teleskop – Konus - Doppelkrone benötigt eine Legierung, die in

bezug auf Korrosionsfestigkeit und E-Modul höchsten Ansprüchen

genügen. Doppelkronen im Einstück-Aufgußverfahren ersparen Löt-

und Schweißverbindungen und zeigen nach Jahren noch identische

Werkstoffeigenschaften.

Die

NEM-Doppelkronen zeichnen sich nicht nur durch langjährig

stabile, sondern sogar zunehmende Haltekräfte aus, wie es

Laborversuche voraussagten. Die Erfahrung bestätigt diesen

Effekt, der aufgrund der außerordentlichen Präzision der

Aufgußtechnik möglich wird, in zahlreichen Fällen. Es entstehen

Mikrokaltverschweißungen der Oberflächen, die dem geringen

Abrieb des Primär- und Sekundärkronen entgegenwirken.

Voraussetzung für

diese langjährig stabilen Doppelkronenergebnisse ist der direkte

Aufguß des Sekundärteils auf die gefrästen Primärteleskope, die

lediglich durch eine Oxidschicht von der einschießenden Schmelze

für das Sekundärteil getrennt werden. Die immense primäre

Abzugskraft wird während der Fertigstellung der Arbeit im Labor

auf die notwendige “usability“ reduziert.

Die Erfahrungen in

vielen Praxen haben gezeigt, daß bei dieser Verfahrensweise im

Vergleich zum hochgoldhaltigen Teleskop der Vakuumeffekt eine

größere Rolle spielt. Die Verschlußkraft des “Ventils“

Doppelkrone ist aufgrund der geringen Toleranzen geeignet, die

Haftkraft zu erhöhen. Allen Anwendern ist die Erfahrung

gemeinsam, niemals Klagen über nachlassenden Halt des Ersatzes

zu hören. In der Einarbeitungsphase gewöhnen sich die

Praxisteams nur langsam an die vollkommen anderen Haltekräfte,

die auf kleinster Fläche erzielt werden.

Die eigentliche

Friktion der Doppelkrone entsteht an einem zervikalen

Umlaufbereich von etwa einem bis 1,5 Millimeter. Der übrige

Bereich der Primärkrone ist zahnorientiert modelliert und gibt

dem Techniker einen erheblich größeren Gestaltungsspielraum bei

der Verblendung des Ersatzes. Das hohe E-Modul des Dentitan

ermöglicht insbesondere bei den heute kunststoffverblendeten

Doppelkronen Primärschichtstärken von etwa 0,2 Millimeter und

0,3 Millimeter fazial am Sekundärteil. In der Summe benötigt

also der Techniker nur einen Teil der bei hochgoldhaltigen

Legierungen notwendigen Schichtstärke für das Metall. Das

Resultat sind entsprechend ästhetische und technisch

überzeugende zahntechnische Werkstücke.

In der Folge

kommen die Zahnärzte und Patienten ohne den späteren Einbau von

Hilfsteilen und das früher praktizierte Einkürzen der

Primärteleskope aus, und können die übrigen unbestrittenen

Vorzüge der Doppelkronen langjährig nutzen. Friktionsstifte sind

in diesem Licht mit einem Fragezeichen zu versehen, da alle

beweglichen Teile auf Dauer einem Verschleißrisiko unterliegen

und für bakterielle Besiedlungen zugängliche Räume bieten.

Die geringe

Neigung zur Plaqueanlagerung ist für Dentitan typisch und

unterstützt die ausgezeichnete Gewebeantwort des marginalen

Parodonts auf die Versorgung. Typischerweise ist der Träger

einer umfangreichen Doppelkronenversorgung parodontal

vorgeschädigt und auf eine gute Mundhygiene angewiesen. Da

ausgedehnter Zahnverlusten der Regel auf mangelnde Bereitschaft

zur geeigneten Mundhygiene zurückgeht, wird es der Behandler in

der Praxis mit allenfalls mittelmäßig motivierten Patienten zu

tun haben. Die signifikant geringere Plaqueanlagerung

erleichtert nicht nur bei der a priori leicht zu pflegenden

Doppelkronenversorgung die Pflege, sondern auch bei

festsitzenden Kronen und Brücken (Abb. 1 und 2).

Bis heute hält

sich die Auffassung, daß NEM-Legierungen nur schwer ästhetisch

zu verblenden sind. Die graue Farbe der Oxide brächte Grautöne

und leblose Farben mit sich. Die von spezialisierten Laboren

hergestellten keramischen Verblendungen scheuen keine

Vergleiche, erfordern aber eingearbeitete Techniker und

hochwertige Verblendmassen. Die ideale Bindung der Keramik an

das Metalloxid von Dentitan bietet jedoch einen sicheren

Haftverbund, der bei Goldlegierungen nur durch

Nicht-Edelmetall-Zusätze wie Iridium ansatzweise erzielt werden

kann.

Abb. 3:

Beispiel für eine gelungene Verblendung

In der

Vergangenheit sind in der Praxis des Autors sowohl

festsitzende Kronen- und Brückenprothetik als auch

herausnehmbare Brücken auf Doppelkronenbasis keramisch

verblendet worden (Abb. 3). Generell stellten sich nach

einem achtjährigen Rückblick so selten abgeplatzte

Verblendungen ein, daß immer noch die erste Packung eines

Verblendreparaturmaterials in der Zwei – Behandler - Praxis

des Autors steht und verfällt.

Unterdessen

ist es nicht mehr notwendig, die teure keramische

Verblendung von Doppelkronen anzustreben, um ästhetische

Ergebnisse zu erhalten. Moderne Polymerglas-Materialien

geben dem Techniker eine Reihe von Optionen zur ästhetischen

Gestaltung, die der Keramik ohne weiteres nahekommen. Ob die

Gesundheitspolitik in Zukunft noch hochwertige

Metall-Keramik im GKV-Segment zuläßt, wird sich zeigen. Mit

den entsprechenden Werkstoffen wird eine

Kunststoffverblendung als Kassenlösung durchaus den

durchschnittlichen Patienten ansprechende Ergebnisse

liefern, die auf der Basis eines kostengünstigen NEM-Gerüsts

biologisch einwandfrei und extrem belastbar sind. Für den

Behandler sinkt das Risiko im Sinne eines Verlusts oder

einer irreparablen Fraktur der Metall-Keramik, das im Rahmen

der politischen Honorarkürzung nicht tragbar erscheint.

Für die anspruchsvolle

Klientel aber bietet Dentitan als NEM-Legierung in

zunehmendem Maße die Basis für hochwertigen Zahnersatz zu

“value for money“ - Bedingungen und ist als

Allroundlegierung in der zahnärztlichen Prothetik geeignet.

Daß die vollkeramischen Verfahren in der anspruchsvollen

Frontzahnversorgung sowie der lnlaytechnik schon seit Jahren

unangefochten die Metall-Keramik überholt haben, ist dazu

kein Widerspruch, sondern Ausdruck eines pragmatischen

Entscheidungsprozesses jenseits aller Marketingbemühungen,

den jedes Zahnarzt – Zahntechniker - Team immer wieder neu —

unabhängig von den unterschiedlichen Vorgaben durch

Patienten und Politik — zum Ergebnis zu führen hat.

|

Für weitere Informationen wenden Sie

sich bitte an:

|